陆地棉(Gossypium hirsutum)作为世界上天然纺织纤维的主要来源,具有产量高、适应性强、种植面积广等特点。其包含的8个相对原始的野生种群中,阔叶棉(G. hirsutum race latifolium)具有特殊地位。人们普遍认为陆地棉栽培种起源于墨西哥-危地马拉边境的阔叶棉,这一起源奠定了现代棉花产业的基础。同时,与其他小种不同,阔叶棉对光周期不敏感,能在相对长日照条件下开花,属于一年生植物。然而,阔叶棉与其他小种间遗传差异的潜在机制,以及其为何能在半野生小种中脱颖而出从而被驯化成现代栽培种的原因尚不清楚。因此,对阔叶棉进行深入研究对于揭示陆地棉的驯化历程具有重要意义。

2025年4月14日,华中农业大学棉花遗传改良团队林忠旭课题组在The Crop Journal在线发表了题为“Gossypium latifolium genome reveals the genetic basis of domestication of upland cotton from semi-wild races to cultivars”的研究论文。该研究通过从头基因组组装、比较基因组学分析、群体遗传学和泛基因组分析,揭示了光周期差异可能是阔叶棉从半野生小种中分化形成现代栽培种的重要原因之一。所鉴定的结构变异(SVs)及共选择区域共同促进了阔叶棉的独特驯化历程。

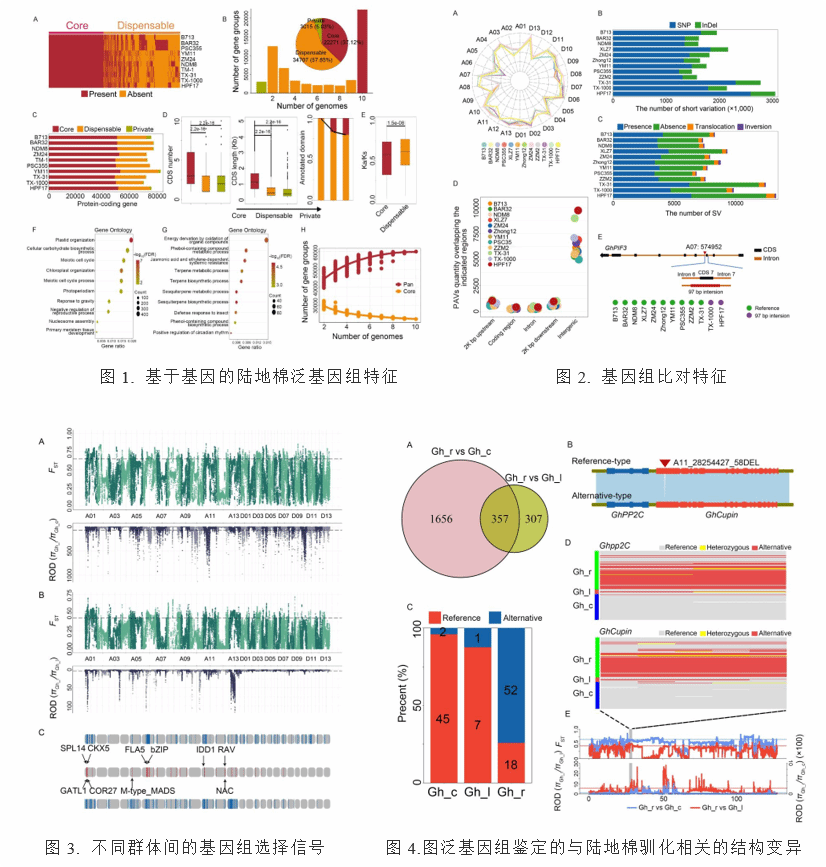

研究团队通过对阔叶棉(TX-31)进行了二、三代混合测序,并组装得到了阔叶棉高质量基因组,其包含74,092个蛋白编码基因和69.26%的转座子序列。结合已公布的12个陆地棉基因组进行比较基因组分析,发现不同基因组间基因家族组成和基因组结构特征存在变异(图1、图2)。相对尖斑棉和蓬蓬棉,阔叶棉光合作用相关基因家族发生扩张,PF00421和PF02392等PFAM家族成员数量存在显著差异。结合其生理特点和陆地棉驯化历程,这些基因家族的巨大差异可能是阔叶棉向现代栽培种转变的重要遗传基础。A02、A08上的巨大倒位和Ghi_D06G01951上游207-bp的缺失等变异都表明结构变异对陆地棉驯化的重要作用。基于重测序数据和构建的陆地棉图泛基因组,研究团队确定了共选择区域和不同群体间存在显著频率差异的结构变异(图3、图4)。位于这些共同选择区域或受变异影响的基因可能共同促进了阔叶棉与其他小种的差异特征,并参与维持陆地棉驯化表型。本研究为陆地棉提供了半野生种的基因组资源,并为解析陆地棉驯化的遗传基础提供了新的见解。

作者和基金项目

华中农业大学林忠旭教授和广东石油化工学院沈超教师为论文的共同通讯作者,华中农业大学博士研究生付超为该论文第一作者。安阳工学院的彭仁海和韦洋洋为本研究提供了阔叶棉材料,张献龙院士为本项目提供了重要指导。该研究得到国家自然科学基金项目(32201873)和湖北省重点研发计划项目(2023BBB050)的资助。华中农业大学林忠旭教授课题组主要从事棉花种质资源的收集、遗传评价、创新与利用等相关研究。目前已在棉花品种遗传结构解析与品种改良机理研究、陆地棉种间导入系的构建、棉花优异性状筛选和重要经济性状基因克隆等研究上取得了一系列进展,为我国棉花育种提供了重要的优异种质和基因资源。