大豆是我国重要粮油饲兼用作物,提升产量和品质是我国大豆产业面临的重大挑战。大豆是高蛋白作物,对氮素的需求高。在长期进化过程中,大豆演化出了共生固氮这个重要的优异性状。即在土壤氮素不足的情况下,与根瘤菌互作共生形成根瘤,将空气中的氮气还原为氨,为植物提供充足的氮素。据研究报道,共生固氮可为植物总生物量提供近70 %的氮素,为其籽粒提供超过80%的氮素。因此,提高共生固氮效率是提升大豆产量和品质的重要途径。适宜的根瘤数量是决定共生固氮效率的首要因子。在过去的近三十年中,豆科植物结瘤的分子遗传调控机制研究取得了重要进展,但主要集中在大量必需养分(如氮)变化下结瘤的内在调控机制方面。全球气候变暖加剧了耕地盐碱化,导致土壤微量必需养分(如铁等)难以被吸收,导致作物共生固氮能力下降,产量品质降低。因此,明确微量必需养分在大豆等豆科作物结瘤中的作用,解析其分子调控机制,对进一步提高大豆等作物的共生固氮效率及产量品质具有重要意义。

铁是植物和微生物生长发育所必需微量养分,参与呼吸、光合等多个生物过程。铁也是固氮酶和豆血红蛋白的重要组成成分,是豆科植物成熟根瘤的固氮活力一个决定因子。然而,铁在大豆等根瘤形成中的作用以及大豆感知环境铁并将铁信号整合到结瘤信号中的分子机制尚不清楚。近日,华中农业大学作物遗传改良全国重点实验室大豆团队在Nature Plants上发表了题为“The BRUTUS iron sensor and E3 ligase facilitates soybean root nodulation by monoubiquitination of NSP1”的研究论文,不仅明确了铁是豆科植物结瘤的重要驱动力,而且揭示了铁受体BTS通过单泛素化修饰结瘤信号关键转录因子NSP1并增强其蛋白稳定性和转录活性,进而促进结瘤和共生固氮的分子机制。这是该团队近期在共生固氮和产量品质性状遗传机制研究方面取得了一系列重要进展(PNAS、Adv Sci、Microbiome等,2024)之后取得的又一项重要进展。

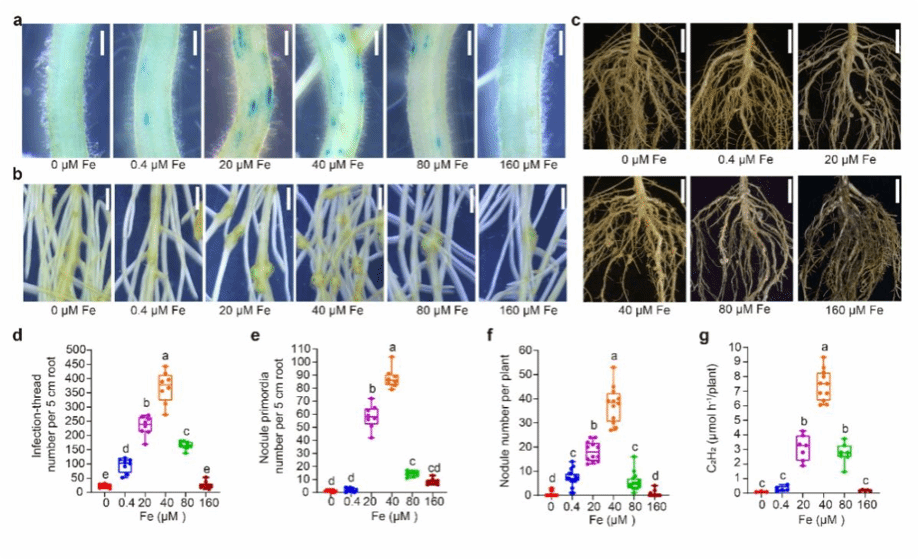

为了研究铁对大豆结瘤的影响,研究团队首先建立了一个水培体系,系统评价了不同铁浓度对根瘤菌侵染(侵染线和根瘤原基)和根瘤数量的影响。结果发现,即使在充足光照和氮匮缺条件下,没有铁大豆-根瘤菌共生结瘤过程完全被抑制,说明铁是大豆结瘤一个重要驱动力。此外,明确了大豆共生结瘤的最适宜的铁浓度是大约40 µM,铁低于该剂量造成养分不足,而高于该水平造成氧化胁迫均抑制早期侵染事件和根瘤的形成(图1)。进一步分子和遗传学研究发现,铁是通过影响大豆共生结瘤上游转录因子GmNSP1a蛋白的稳定和转录活性,进而调控核心基因GmNINs的表达水平来发挥作用。

图1.铁决定大豆根瘤数量

由于GmNSP1a不具备识别和结合铁的结构域,研究团队推测GmNSP1a蛋白可能接受到一个铁响应蛋白传递来的信号。通过酵母双杂交筛选,他们筛选到一个与铁相关的GmNSP1a互作蛋白。该蛋白N端含有结合铁的Haemerythrin(HHE)结构域、C端含有RING zinc-finger 结构域的蛋白,是拟南芥铁受体BTS的同源蛋白,因此命名为GmBTSa。 通过基因家族分析发现大豆4个BTS同源蛋白中,GmBTSa和GmBTSb同源性最高,主要在根瘤中高表达。蛋白互作实验证明GmNSP1a能够与GmBTSa和GmBTSb蛋白C端的RING zinc-finger结构域相互作用。基因功能研究发现,GmBTSa和GmBTSb的转录和翻译均受到根瘤菌的诱导,并协同正向调控大豆结瘤。随后发现,GmBTSa蛋白具有结合铁离子能力并在结合铁后变得更加稳定,正向调控低铁信号和铁吸收,Gmbtsa btsb双突变体几乎完全丧失了低铁抑制结瘤的效应,证明GmBTSa/GmBTSb作为铁受体介导大豆在低铁下的结瘤过程。进一步生化实验证明,GmBTSa/GmBTSb与GmNSP1a结合并促进其蛋白稳定性和对GmNIN基因转录活性。由此可见,铁受体GmBTSa/GmBTSb在感受铁信号后,进一步调控GmNSP1a蛋白的转录活性影响大豆结瘤对环境铁的响应。

进而,研究团队证明了GmBTSa是一个E3泛素连接酶,但是与拟南芥同源蛋白BTS多泛素化修饰并降解底物调控植物对低铁响应不同,大豆的GmBTSa是通过特异地单泛素化修饰GmNSP1a促进其蛋白稳定性和转录活性来促进结瘤。通过IP-MS技术,研究团队鉴定了GmNSP1a上被GmBTSa单泛素化的赖氨酸,将这些赖氨酸突变后的GmNSP1a(GmNSP1a5KR)不再被GmBTSa单泛素化修饰,蛋白的稳定性和转录活性也显著下降,更重要的是突变蛋白GmNSP1a5KR不能恢复Gmnsp1a突变体的结瘤表型,证明单泛素化修饰对GmNSP1a促进结瘤的功能是不可或缺的。NSP1是豆科植物结瘤信号中的一个共有的重要信号组份。最后,研究团队通过生物信息学分析和遗传与生化实验证明,BTS通过单泛素化修饰NSP1并促进结瘤的分子机制在豆科植物中是保守的。

基于以上实验,研究团队提出了如下的模型(图2):在铁充足的条件下,BTS在转录和翻译水都被根瘤菌诱导,在结合并感受铁后蛋白稳定性增强,通过单泛素化修饰NSP1促进其蛋白的稳定和转录活性,激活共生核心基因NIN的表达,进而促进根瘤菌侵染和根瘤的形成;而在缺铁条件下,BTS蛋白变得不稳定造成对NSP1蛋白的单泛素化修饰作用减弱,导致NSP1蛋白的稳定性和转录活性下降,从而抑制共生信号以及结瘤过程。

图2. BTS-NSP1单泛素化修饰模块介导豆科响应环境铁信号的分子模型

综上所述,该研究明确了铁元素在大豆共生结瘤过程中的重要作用,并解析了铁受体BTS-共生信号关键转录因子NSP1构成的分子调控模块通过监测外部铁水平调控豆科植物结瘤的分子机制。这些研究结果揭示了微量必需营养元素铁驱动的豆科植物结瘤分子遗传基础,不仅为提高大豆等豆科作物在盐碱环境下的结瘤与共生固氮效率,提升作物产量品质提供了新思路,还为育种家培育“高效、高抗、高产、优质”作物新品种提供新基因和新种质资源。此外,鉴于NSP1也是植物与丛枝杆菌共生信号的一个重要组分,BTS-NSP1分子模块及其作用机制很可能广泛存在于植物中并参与铁介导的植物-微生物共生过程。总之,这些新发现对提高大豆等作物资源利用效率和我国农业可持续发展、对于盐碱地开发利用及保障粮食安全具有重要的意义。

华中农业大学作物遗传改良全国重点实验室已毕业博士研究生任仔银为本文第一作者,王志娟副教授和李霞教授为本文通讯作者。吉林省农业科学院农业生物技术研究所张玲副研究员参与了该项研究工作。该工作得到了国家重点研发计划项目、国家自然科学基金重点基金和面上基金、中央高校基本科研业务费、吉林科技发展项目等的资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41477-024-01896-5

审核人 李霞